Si quieres disfrutar de la belleza del interior del templo del Cristo de la Victoria, tendrás que venir entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana en un día soleado de primavera. La entrada del sol naciente por la grandiosa vidriera de la fachada principal, al oriente, inunda el espacio de una intensa luz, haciendo inútil el trabajo de las otras vidrieras y de la luz artificial, que se baten en retirada por la omnipresente intensidad del astro rey.

En el interior, el gran vano de doce metros de alto por cinco de ancho, obra de Artistas Vidrieros de Irún en bastidor de hormigón y cristales placa de unos 40 mm, reclama el protagonismo de las miradas. Desde el exterior, sus grandes dimensiones quedan algo matizadas por las proporciones de la torre y el amplio atrio.

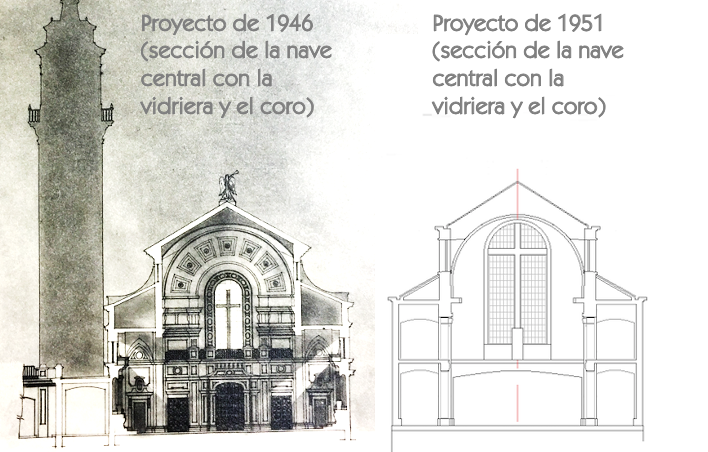

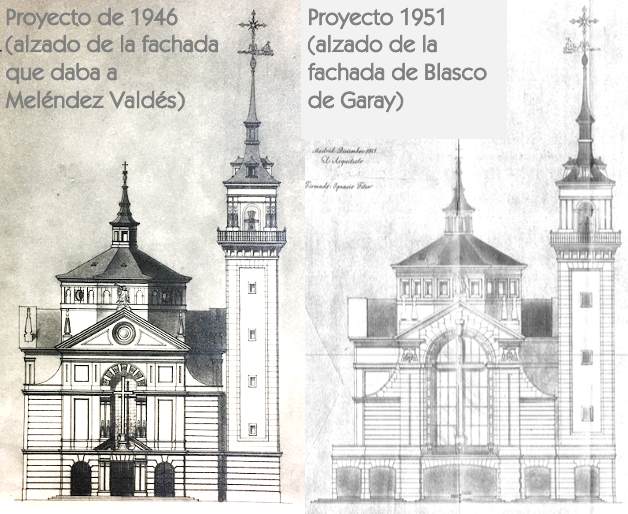

No obstante, la idea inicial no fue esa: en 1946 Ignacio Fiter diseñó el primer proyecto, con el templo orientado norte-sur. La fachada principal y el acceso quedaban en la calle Meléndez Valdés.

Nuestra protagonista ocupaba un vano mucho más pequeño y debidamente ajustado a las proporciones de la particular estética ecléctica de la época, de orientación neoclásica, enmarcada en el exterior con pilastras y un gran frontón como remate; en el interior, el diseño encajaba proporcionalmente en la bóveda de cañón de la nave central, coincidiendo nave y vidriera con el mismo eje concéntrico; el encasetonado de la parte superior es prácticamente idéntico a los grandes casetones con tondos del actual retablo mural del altar mayor. Se trataba de un conjunto proporcionado y con similares acabados que el altar mayor; previsiblemente el diseño vitral guardaría también un canon más bien clásico.

Cinco años después, la idea rompe con esos criterios, cuadruplicando las dimensiones de la superficie vítrea, olvidando una proporciones que, por otra parte, están tan cuidadas en mil detalles del resto del templo. En el exterior, el frontón se ha convertido prácticamente en un alero voluminoso de un tejado a dos aguas. Dentro del templo, crece tanto a lo alto que parece faltarle espacio porque toca la bóveda de cañón de la nave central. Además de lo referente a la arquitectura, el elemento más novedoso, sin duda, es el acabado de la vidriera, que rompe los parámetros habituales y es distinta al resto de vidrieras de la iglesia. Tal atrevimiento y sacrificio estético y proporcional debió tener una razón muy de peso que lo justificara: creemos que se trata de dar un protagonismo absoluto a la luz.

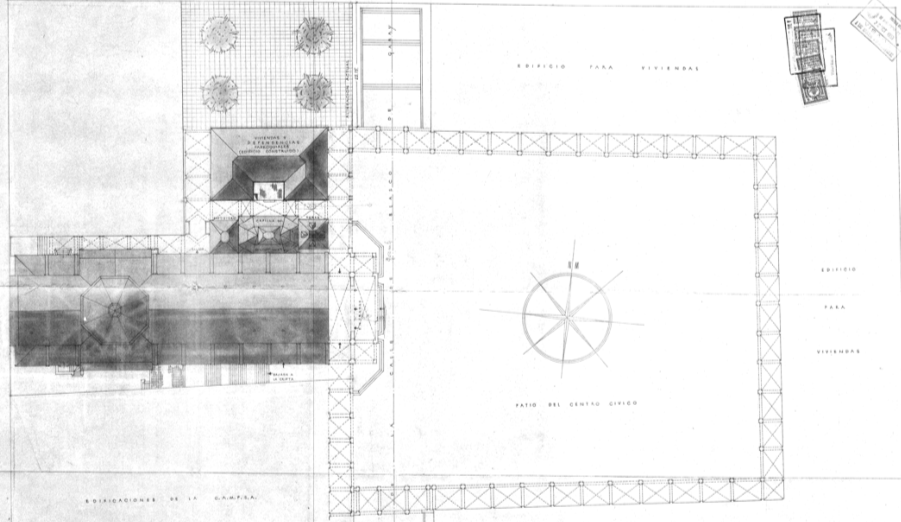

El arquitecto probablemente quiso crear una atmósfera única, trascendente, aprovechando que finalmente el templo no se construiría norte-sur, sino oeste-este, con la fachada principal sin ningún edificio cercano, abierta a una inmensa plaza con soportales en el perímetro. De hecho, el proyecto de Ignacio Fiter abarcaba la mitad de la siguiente manzana. Aprovechando las nuevas técnicas constructivas de vidriera y las modas estéticas de influencia modernista, los amaneceres se convertirían en un momento único dentro de la iglesia.

Aunque las proporciones arquitectónicas y estéticas fueran sacrificadas, no podemos decir lo mismo del efecto buscado y conseguido: ¡es increíble! ¡Verdaderamente sobrecogedor, imponente, como una especie de luz tabórica que te hace como estar en el Cielo! Se rompen los estilos geométricos o representativos más tradicionales (como el resto de vidrieras de la iglesia), innovando completamente el estilo, acudiendo a colores planos, en este caso complementarios, azul y naranja, que parten desde la parte superior e inferior con plena intensidad, y van progresivamente degradándose y fundiéndose conforme se acercan al centro de la vidriera. Recuerda el estilo de Gaudí en la Sagrada Familia, que acude también a una ordenación de vidrieras por colores, reduciendo visualmente las gigantescas proporciones del edificio.

Una gruesa cruz secciona los espacios de la vidriera dando el protagonismo a Cristo, el Hijo Unigénito del Padre, sacrificado en la cruz como Cordero que quita el pecado del mundo. El color azul cobalto en la parte superior, nos habla del Cielo, del mundo espiritual; el marrón-naranja y amarillo plata de la parte inferior nos habla de la tierra, del mundo material: representan a «Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra». Por último, el Espíritu Santo queda representado en el mismo hecho de la luz, la acción que permite ver la vidriera. ¡Se trata de una vidriera trinitaria!

Un segundo nivel trinitario lo encontramos en los mismos colores usados: el azul cobalto simboliza al Padre Eterno; el naranja alude al Hijo, que se encarna como hombre verdadero, haciéndose criatura. La unión entre los dos, forma un verde muy tenue, que es el Espíritu Santo. Gaudí representará a la Trinidad de modo similar, pero más evidentemente: el amarillo representa el Padre, Luz sin origen; Jesucristo es el rojo, símbolo de su encarnación y su pasión; la unión entre rojo y amarillo es el naranja, que es el Espíritu Santo.

Nuestra vidriera no encaja del todo con el estilo de la iglesia: lo rompe y apunta a estilos más modernos, pero de una belleza estética y teológica que contrarrestan, y con creces, esa deficiencia.

Un tercer elemento teológico es la relación entre la vidriera y el retablo. El imponente mural de Manuel Ortega narra la pasión y muerte del Hijo de Dios, y queda recogido sintéticamente en la escultura del Cristo de la Victoria, muerto y alanceado. La cabecera de la iglesia, donde está el retablo, mira hacia poniente y narra el ocaso de Cristo, sus últimos días en la tierra: pasión y muerte.

En cambio, la vidriera, situada en los pies de la iglesia y mirando a oriente, nos recuerda su resurrección gloriosa. De este modo, desde la cabecera hasta los pies de la iglesia, todos los fieles quedamos inmersos en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, iluminados por tal misterio: la vidriera es el inicio y la resurrección, el alfa; el retablo, la pasión y el final, la omega. Todo lo abarca Cristo: la historia entera del mundo creado y el venidero. Esto, que son representaciones simbólicas y artísticas del misterio de la salvación, deja de ser símbolo para convertirse en increíble realidad en cada eucaristía, en cada bautismo, en cada confirmación, en cada confesión.

«Yo soy luz del mundo» (Jn 8,12). El cristianismo ha hecho gala de ese título de Cristo acudiendo desde el principio a este recurso natural que adquirió un simbolismo teológico profundísimo. Las velas del altar, las velas votivas, las vidrieras…: somos como las plantas, buscando permanentemente la luz del Señor. Pero entre todas las luces destaca sin parangón el Cirio pascual, que nos anuncia la resurrección pasada, pero sobre todo orienta nuestras miradas al futuro, dando cuerpo a la virtud teológica de la esperanza: los cristianos vivimos esperando la vuelta gloriosa de Cristo, el Amanecer perpetuo, el Oriente, al que contemplamos velado en el sacramento. Anhelamos la visión beatífica, la contemplación perpetua, la luz eterna. El pregón pascual así lo canta gloriosamente: «Que este cirio (pascual) consagrado a tu nombre arda sin apagarse; que el lucero matinal lo encuentre ardiendo: ese lucero que no conoce ocaso, y es Cristo, tu Hijo resucitado, que, al salir del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén».